ところが「平成に入ると、私たちの目に落語の持つ江戸の魅力が新鮮に映るようになってきた」と佐藤さん。ご自身が落語にハマったのも平成初期。江戸情緒を残す寄席・ 新宿末廣亭に感動して、通い始めたのがきっかけでした。

「東京の落語界では前座、二ツ目、真打と昇進していくのですが、寄席は若手の落語家にとって大切な成長の場所。自分目当てではないお客様の前でやることが鍛錬になる、と落語家さんは皆さん言います。

チケットのノルマなどもなく芸の向上に打ち込めるのも大きい。そして、売れる落語家さんは若手のころから高座で外すことがあまりありません。面白い! と思って、もう一度観に行ってもがっかりさせないからファンが増えていく。やがてホールで独演会ができるようになり、テレビなどのメディアから声がかかります」

建てられた当時の設えがそのまま残る寄席・新宿末廣亭。いまでは同じ造作ができる職人さんを探すのは難しいそう。

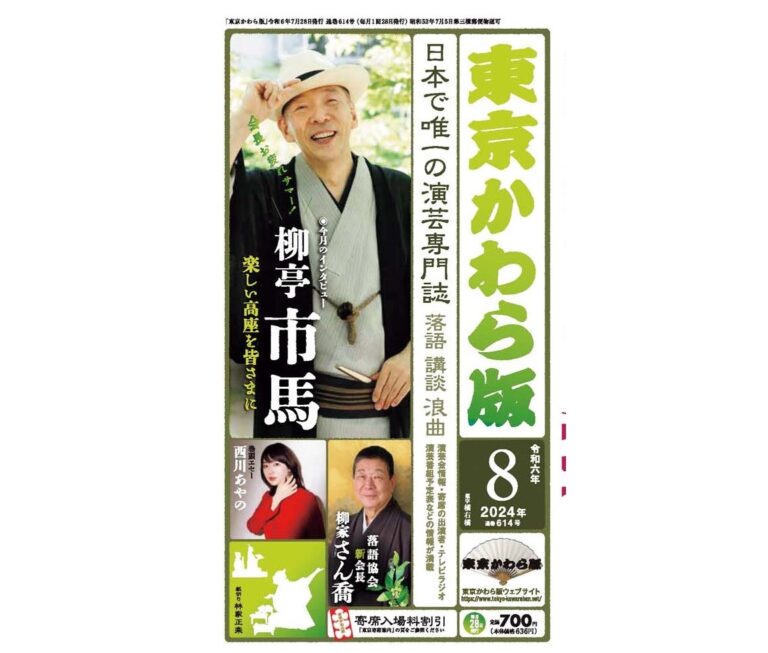

演芸好きの情報源として愛されてきた『東京かわら版』は創刊50年。関東圏内で開かれる大小の会をとりまぜて、毎月1000件以上の開催情報が紹介されている。三代目編集長、佐藤友美さんは、表紙に初めてカラー写真を採用。落語好きの俳優やタレント、文化人による巻頭エッセイもスタートして、大きな話題に。演芸ファンの裾野を広げたと言われている。 オンラインで購入可能。tokyo-kawaraban.net

撮影(新宿末廣亭)/久家靖秀 構成・文/杉村道子

※素敵なあの人2024年10月号「女性の共感を呼ぶ噺の世界が広がっています! もっと落語を楽しむために 知っておきたい5つのこと」より

※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。

※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

- 1

- 2

この記事のキーワード

教えてくれたのは

『東京かわら版』編集長 佐藤友美さん

東京都渋谷区恵比寿に生まれ、育つ。いまはなき浅草の国際劇場の隣で旅館を営んでいた祖母の影響で、幼少のころより古典芸能(歌舞伎、日本舞踊、邦楽、相撲)に親しむ。明治大学文学部仏文学専攻を卒業後、愛読していた『東京かわら版』で「アルバイト募集」の記事を見て応募。採用後、正社員になり、2004年より編集人を務める。落語のほか、現代美術やコンテンポラリーダンスなどを観るのも好き。なにかを鑑賞することにかけてはフットワーク軽く、手間暇を惜しまないのが信条。自社の刊行物だけでなく、落語に関するさまざまな書籍の編集協力も多い。単著としては『ふらりと寄席に行ってみよう』(辰巳出版)を刊行。