各界の目利きが注目する器やアート、暮らしの道具を紹介。今回は、普段使いしたい漆器について、工藝 器と道具 SML オーナー 宇野昇平(うの しょうへい)さんに教えていただきました。

新しい時代の「民藝」 松﨑 修(まつざき おさむ)さんの木漆器

使い込むほど愛着と美しさを増していきます

今号の目利き、宇野さんがオーナーを務める「工藝 器と道具 SML」は、そもそも海外の雑貨を扱っていました。ところが「アメリカやドイツへ買いつけに行くたびに〝日本にはクールなものが山ほどあるのに、なぜわざわざ?〟と不思議がられて。その意味がなかなか理解できませんでしたが、あるとき〝民藝〟に詳しい方から小鹿田焼(おんたやき)の器を勧められ、モダンなデザインに納得しました」。

「民藝」とは1920年代半ば、思想家・柳 宗悦(やなぎ むねよし)氏が唱えた生活文化運動であり、「民衆のための工芸品」のこと。「用の美」と呼ばれる機能美を備えた生活雑器に「すっかり魅了された」宇野さんは、雑貨店から器店に転向。いまでは「民藝」を軸に現代作家の器や日用の道具を扱っています。そして、今回「ぜひ普段使いしてほしい」と紹介してくれたのが、木漆工芸家・松﨑 修さんの漆器です。

一般的に漆器は木材を加工する木地師(きじし)と、漆を塗る塗師(ぬし)の分業制で作られますが、松﨑さんはトチやケヤキといった硬い木をノミやカンナで刳り貫くところから、漆を塗って仕上げるまで、すべての工程を一人で行っているそう。作品によっては20回以上漆を塗り重ねるため「とても丈夫なんです」と宇野さん。

「僕も愛用していますが、陶器より少しやさしく扱う程度でまったく問題ありません。黒漆の作品は下地に朱漆を、朱漆のものは黒漆を仕込んでいて、使うほどに下地の色が透けてくるのも魅力。ノミの跡が味わい深く、傷がついても目立ちにくいし、気になる場合は塗り直しが利く。昔買った皿の縁に錫(すず)をあしらったり、重箱の段を増やすなど暮らしに合わせてアレンジする方もいます。日々、使い、そういう楽しみまで知っていただけたら、器屋の本望です」

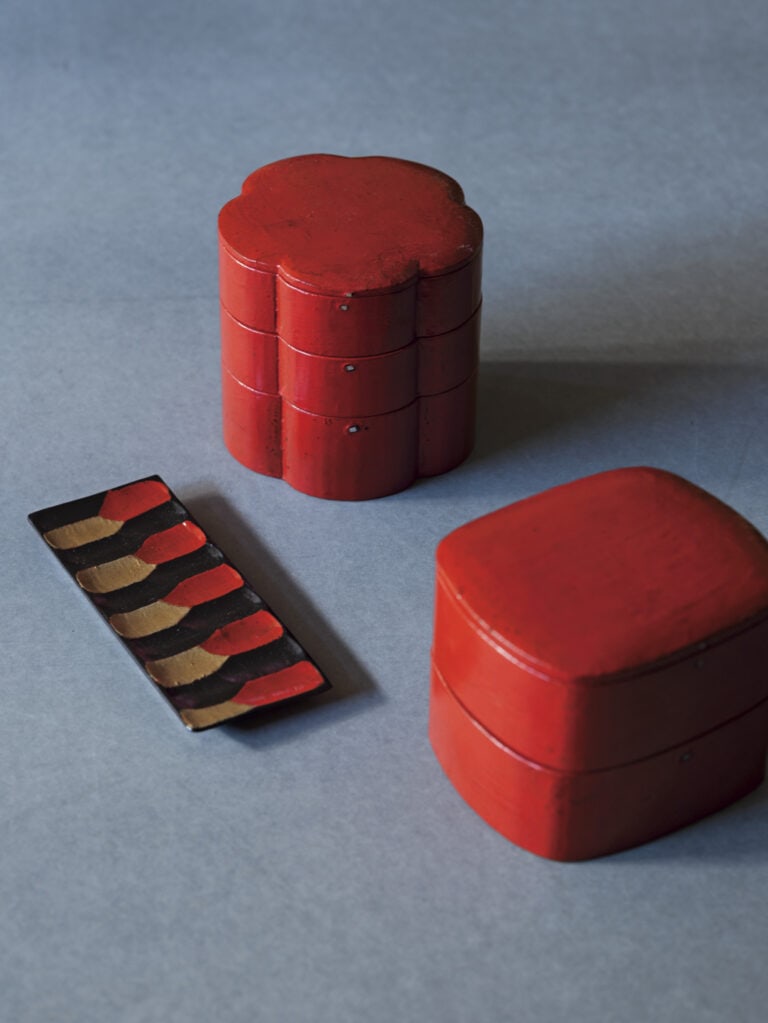

奥から時計回りに朱漆花形重箱 Φ15×H16㎝ 99,000円。器の面を揃えるための螺鈿が、デザインのアクセントにもなっています。朱漆すみ丸重箱Φ15×H14.5㎝ 71,500円。左、塗分皿 W21×D8.5×H1.5㎝ 9,900円は朱漆と錫の大胆な紋様がモダンで「アクセサリートレーにもおすすめです」と宇野さん。(以下Φ=口径、W=幅、D=奥行き、H=高さ)

この記事のキーワード