各界の目利きが注目する器やアート、暮らしの道具を紹介。今回は、「てしま島苑(とうえん)」の器について、gullam. life&arts. オーナー 石倉崇之(いしくらたかゆき)さんに教えていただきました。

瀬戸内の離島に暮らし、作る

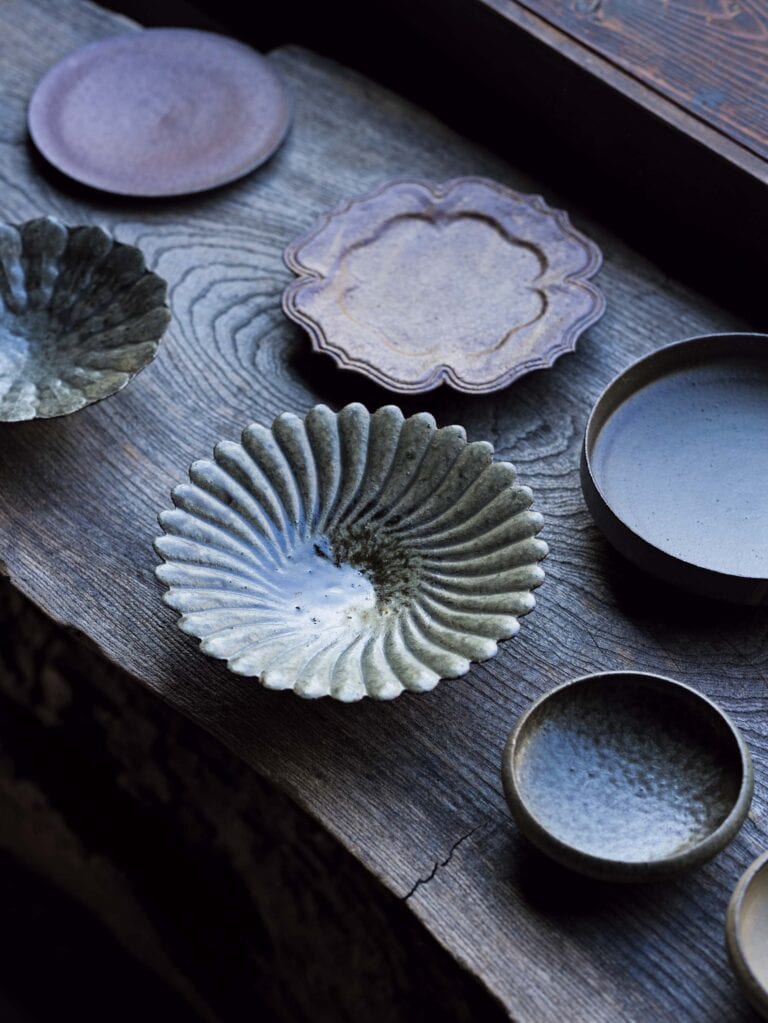

島の自然を宿す「てしま島苑(とうえん)」の器

誰が、どんな素材で作ったか、〝はじまり〞が肝心なんです

今日はなにを食べようか。どの器で食べようか。「好きな器があれば、日々の暮らしがぐんと豊かになります」と話す石倉さん。縫製職人として長いキャリアを持ち「分野は違えど、誠実に作られたものか否かはなんとなくわかる」という目利きです。

そんな石倉さんをして「ただものではないですよ」と言わしめるのが「てしま島苑」の器。陶芸家・松下龍平さんと松原恵美さん夫妻による工房で、瀬戸内海に浮かぶ人口20人弱の「手島」で作陶しています。

「彼らのインスタグラムで作品を見て、ひとめ惚れ。益子の陶器市でいくつか購入し、使ってみてまた惚れました。独創的なデザインなのに主張し過ぎず、どんな料理でも映えるので、すっかりわが家のスタメンです。さらに土も釉薬の材料になる植物も島産に徹しているのがすごい。誰がなにを使って作ったか、“はじまりの見えるものづくり”への情熱に感動しました」

器作りは土作りから。島じゅうを歩いて陶器に適した土を探し、掘ったものを粉砕して乾燥。配合を考え、水で練りあげて粘土にします。さらに灰から作る釉薬は、手島名産の唐辛子「香川本鷹(かがわほんたか)」をはじめ収穫後の農産物を分けてもらったり、荒れ地の雑草を刈って収集。それらを燃やした灰に水を加え「かき回す、寝かせる、灰が沈殿したら上澄みを捨てる」というアク抜き作業を繰り返し、完成までに数か月かかるそう。しかも充分な量を得るには、軽トラックの荷台いっぱいの草木が必要だといいます。

「だからこそ、より多くの方に長く見ていただきたい」と、あえて個展ではなく常設で展示販売しているそう。「会期は設けていないので、何度でもいらしてじっくり選んでください」と石倉さん。素敵なので売り切れ御免は避けられませんが。

「昨年末、個展ができるくらいたくさんの器が届きました」と石倉さん。多彩な形、質感、色合いの器は、どれも素敵で悩みがいあり。中央の輪花の皿は「とうがらし」Φ18.8×H4.2㎝ 6,380円。手島名産の唐辛子「香川本鷹」の釉薬をまとい、深遠なグリーンが印象的です。※Φ=直径、H=高さ。作品の在庫状況はショップにお問い合わせを。